顧客対応力を強化している組織はどのように顧客の見える化実施しているのでしょうか?

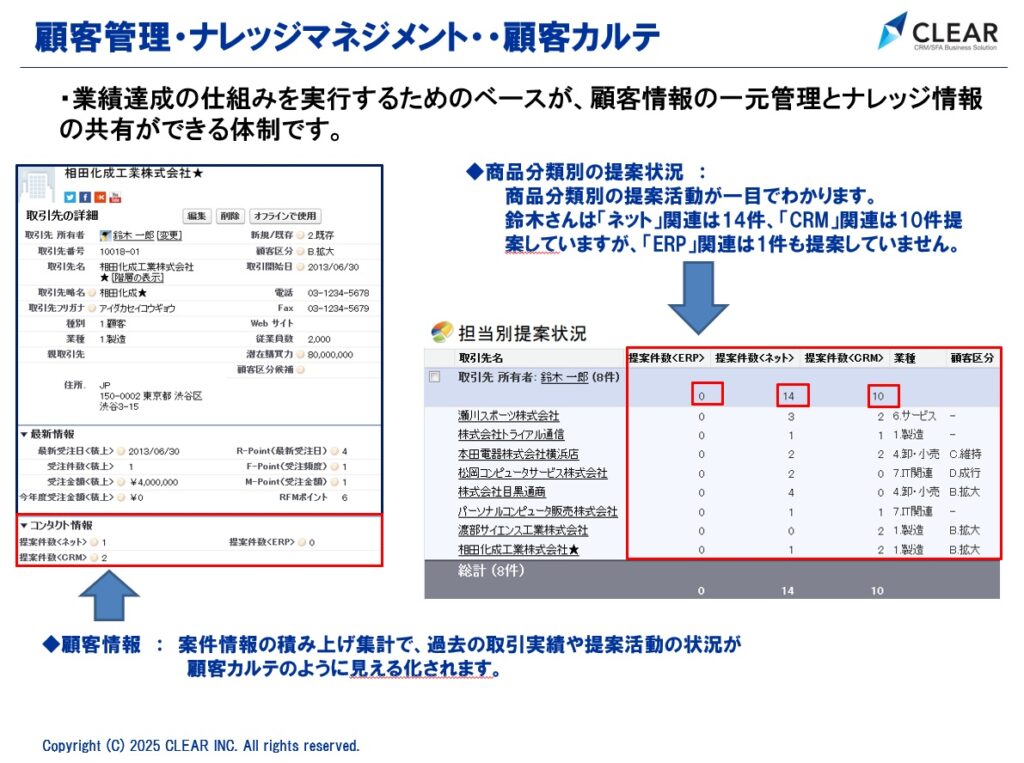

顧客起点を経営方針に掲げられている企業は多いのですが、顧客の一元管理や見える化が充分でない組織も多くあります。顧客の見える化の基本は、お客様に対して自社がどのようなコンタクトと取っているかの一元管理です。これらを実現するには、お客様の情報、ご担当者の情報、営業の活動、案件情報、問合せ情報、クレーム情報、売上情報、契約書や提案書などが一覧できる顧客カルテを作成するのが一番適しています。

しかし、顧客カルテを必要な都度作成するのでは、タイムリーな対応は行えません。日々の活動が自動的に顧客カルテとして整備され、必要なときにいつでも活用できる仕組みが大切です。

また、お客様に対する個々に情報が時系列に見えることで、これまで気付かなかったお客様の特性が見えてきます。

お客様からすると、問題が発生する前に的確なアドバイスがあると、とてもスムーズに業務が推進でき、感謝されるようになってきます。

お客様からクレームがあり、お客様自身がホットな状態になっているときに、営業担当が新製品の提案をすると、「やることやってから出直してこい」と御叱りを受けることになります。

前述のお客様から感謝されるのとは真逆となり、顧客起点をとなえる企業にはあってはならない対応となります。

新製品の開拓でも同様に顧客カルテの情報はとても有効になります。

顧客情報に案件情報の商品分類の提案数を積み上げていると、どのお客様のどの商品を提案しているかが確認できます。

よく新商品の拡販において、3ヶ月経っても売上が上がらないと、その商品の市場がないとか、競合に対する商品力が弱いといった判断をしがちです。

しかし、顧客カルテと観てみると、例えばA商品については各営業が100件以上に紹介しているのに、新商品Bについては全く紹介すらしていないという場合もあります。

この場合、新商品Bの市場や商品力の前の段階の課題となります。

なぜ営業担当がお客様に紹介していないかを深掘ると、紹介用の資料が充分でないとか、営業担当自身が新商品の特徴やターゲットを腑に落ちるレベルで理解していないなどの本音が見えてきます。

このように、顧客カルテとしてお客様と自社のコンタクト情報の見える化を行うことは、本当の意味での顧客起点のスタートラインとなります。

顧客カルテを実現することは、部門間の情報共有の推進になります。

営業部門だけでなく、サポート部門、開発部門、管理部門と協業して顧客カルテを推進することが望まれます。

中でも営業部門は会社の代表としてお客様に直に接することができるので、しっかりアンテナをはってお客様のニーズや動向を入手し、社内にフィードバックすることが大切です。